宇宙で起きている様々な現象を物理学で解明する事,あるいは物理学から未発見の現象を予言する事を専門としています.特に長年取り組んでいるのは,宇宙の大規模構造形成の問題です.

我々の住む地球は太陽系に属し,太陽系は数千億の星から成る天の川銀河に含まれます.天の川銀河は直径が10万光年(1光年は約9兆4600億km)という,とてつもなく巨大な天体ですが,これが宇宙の全てではありません.天の川銀河のような銀河が,宇宙には無数にあります.例えば地球から200万光年ほど離れたところには,アンドロメダ銀河 (M31) と 呼ばれる巨大な銀河があります.

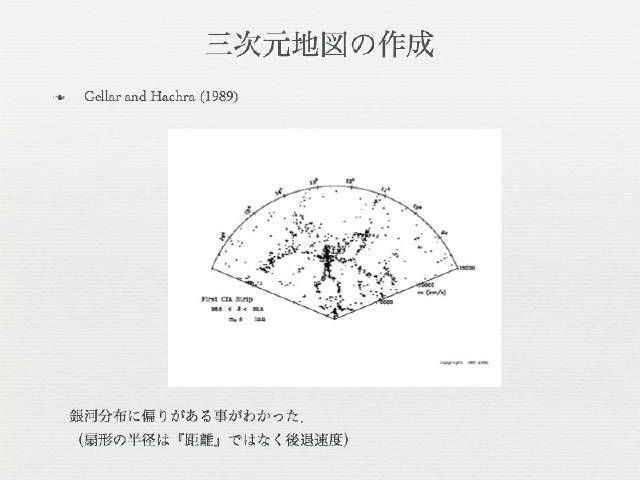

銀河が宇宙にどのように分布するかは,1980年代になり,マーガレット・ゲラー(M. J. Geller)氏らが実施した銀河の3次元分布を示す地図を作るプロジェクトにより,分かってきました.最近では2dF Galaxy Redshift SurveyやSloan Digital Sky Surveyなどのプロジェクトにより,10万以上の銀河の3次元分布が分かってきました.

この銀河分布がどうやって出来るかが,宇宙の大規模構造形成の問題です.銀河分布のパターンは,宇宙の初期に物質がどのように分布していたか(偏りがどのようにあったか)という事の他に,宇宙がどのように進化して現在に至ったかという事からも大きく影響を受けます.このため,銀河分布を詳細に調べる事により,この宇宙がどのように進化してきたかを解明する事ができます.今後,より大規模,遠方(光の速度は有限なので,過去ということになります)の銀河分布を観測する計画が提案されており,大きな発展が見込めるでしょう.

参考:2007年4月 早稲田大学理論物理学研究室 オリエンテーションの発表資料から引用

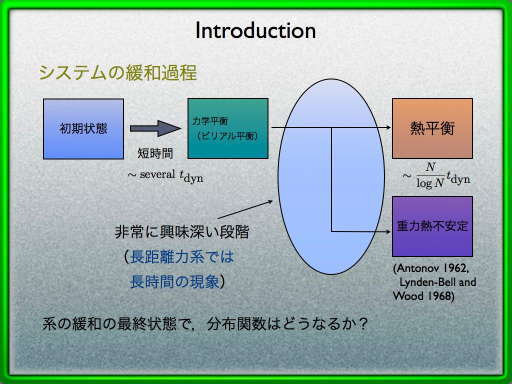

上記の宇宙物理学からの関連で取り組んでいます.例えば水にインクをたらすと,インクは水の中で徐々に広がり,最後には濃さが均一になります.この最終状態を平衡状態といいます.

平衡状態がどんなところでも存在するかというと,重力でお互いに引き合うようなところでは,安定な平衡状態が存在しない事が知られています.大まかに考えると引き寄せあっているので,最後には全てが接近してブラックホールになるのではと思われるでしょう.実際に調べるとそこまで単純ではありませんが,最終的には全体ではなく一部分の星が集まって潰れてしまうと予想されています(詳しい解説は国立天文台の牧野氏の専門家向けの解説を参照).

それでは,このような特徴を持つ重力の性質を,統計的に取り扱うにはどうすればいいのでしょうか.19世紀から研究されてきた統計物理学をそのまま適用すると,うまく行かないところがいくつも出てきます.重力を取り扱うには,別の方法を用いなければならないのでしょうか.それとも,我々がまだ知らない事があり,突き止めなければならないのでしょうか.

また,重力だと潰れていったところが最終段階ということですが,現実には宇宙には銀河が沢山あります.しかも,例えば銀河の回転については互いに似通った性質があります.この性質はなぜ現れるのでしょうか.『重力』をキーワードにして,統計物理学のいろいろな問題に取り組んでいこうと考えています.

参考:2006年1月 非平衡系の統計物理シンポジウム(@筑波大)の発表資料から引用

『情報セキュリティ』という言葉から想像されるのは,パスワードによる保護,ウイルス,暗号などでしょうか.それらもセキュリティの一部ですが,それだけで十分とはいえません.そもそも情報セキュリティを守るとはどういうことでしょうか.

最近は法律の施行もあって個人情報保護の意識が高まっており,情報を必要な人以外には使わせないという機密性を重視するようになっています.しかし一方では,必要とする人がきちんと使える様にしておく事(可用性)も必要ですし,その情報が書き換えられたものではなく正しいものであるようにする事(完全性)も必要です.この三者のバランスを,必要以上のコストをかけずに保つかという事が,情報セキュリティの基礎といえるでしょう.

情報セキュリティを保護するためにはどうすればいいのか.また,ただ単に保護するだけではなく,保護する事により何をどうしていくかという事が,社会でますます重要になるでしょう.日本においては,いわゆる日本版SOX法 (J-SOX法)の施行もあり,企業は内部統制に力を入れなければならなくなりました.これからは情報資産を守るだけではなく,「いつ,誰が,何を,どこで,どのように,どうした」という 5W1H などの証拠も保全しなければなりません.情報セキュリティの保護は説明責任を果たすだけではなく,企業価値を高める事にもつながるのではと考えられます.

情報セキュリティについては,私はセキュリティそのものの研究ではなく,情報セキュリティ教育について取り組んでおります.